ラオスでは、経済発展と自動車交通の増大にともない、交通事故の死傷者数は増加傾向にあります。交通事故で致命傷を負った患者は、病院へと運ばれることもなく、路上で亡くなっていくことも多いのが現実であり、2010年頃までは、ラオスでは路上死が「日常」でした。

公的な救急搬送サービスがない状況下で、毎日繰り返される路上死に心を痛めた若者が立ち上がり、ボランティアによる救急搬送が開始されました。市民ボランティアで構成される民間の救急隊の活動は、ここ数年で首都ビエンチャンを中心に盛んになり、現在5つの救急隊が政府に認可され、ビエンチャンの救急搬送を担っています。彼らは、活動資金を寄付で賄いながら、不十分な資機材を駆使し、24時間体制で無償の救急搬送サービスを提供していました。しかし、救急隊の教育システムや搬送先医療機関との連携強化など、活動をより効率化、高度化させるための課題が累積していました。

また交通事故を減らすには、交通事故がどのような場所や状況において、どのようなけがを引き起こしているかを知ることが重要です。しかしながら、ラオスの交通事故に関して(発生場所・時間・状況など)情報が記録されておらず、けが人の記録は紙のまま保存され、事故データを分析できていない状況でした。

そこで、これらを解決すべく救急医療サービス支援システム(ESS)を開発・導入し、救急隊の活動内容を記録し、そのデータを救急車から病院に事前伝送するシステムの導入を目指しました。このデータを元に、教育・道路整備・交通違反の取り締まりに反映され、交通事故の削減に活用されることが期待されます。

(救急車搭載のスマートフォンの操作)

※ESSはスマートフォンで操作できるWebアプリケーションのため、日常的にスマートフォンを使用している救急隊員にとって操作は簡単です。

救急車の出動から現場到着、救命措置、病院到着まで、活動の流れに沿って操作することで、それぞれの時刻が記録されます。蓄積された活動記録のデータはESSの分析機能により、事故発生地点や出動時間帯、搬送病院別件数、隊別搬送件数、交通事故形態、出動~病院到着までの所要時間等が即座に確認可能です。これらにより交通事故を減らす対策に活用されることが期待されます。。

(レスキューが使用するESSスマートフォンアプリの画面)

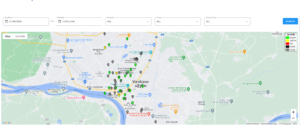

(データ解析画面例ー期間、事故種別等で事故発生地点が確認可能)

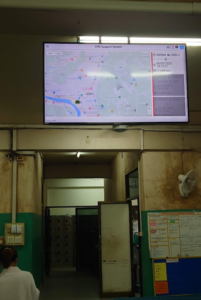

救急車内からけが人のデータを病院に伝送することができます。これにより、病院では設置されたモニターでこれから搬送されて来るしょうの情報を確認できます。傷病者の人数や症状に合わせて、事前に病院側の態勢を整えることで、救命率の向上を図ります。

ディスプレイには、病院に向かう救急車の位置と搬送される傷病者の情報が表示されます。傷病者情報には重症度が示され、重症度の高い順に赤→黄→緑とラベルが付されることで、病院側は事前に受け入れ態勢を整えることが可能となります。

指令管制センター(CCC)では、ビエンチャン市の5つのレスキュー(1623、1624、1625、1628、1630)に配備されたスマートフォンのGPS機能を活用し、救急車の位置情報を把握することができます。これにより、CCCの指令員(ディスパッチャー)が、位置情報をふまえ事故現場に最も近い車両に出動指示を出すことが可能となりました。

また、救急車に出動指令を下す指令管制センター(CCC)では、3中央病院(ミタパープ病院、セタティラート病院、マホソット病院)がESSに入力した救急搬送の受け入れ可能状況(受入可、受入不可など)を確認するができます。

(CCCに表示される画面)

当ウェブサイトに掲載している記事、写真、イラスト等は著作権法により保護されています。

従って、著作権者に無断で転載、複写、複製、翻訳等をすることは、法律により禁じられています。

転載等をご希望の際は、下記のメールアドレスまでご相談ください。