メッセージ MESSAGE

筑波大学附属病院茨城県脳卒中・心臓病等

総合支援センター 委員

筑波大学附属病院 脳卒中科

筑波大学 医学医療系 脳卒中予防・治療学 教授

脳卒中治療の発展と

共に歩む

私が医学部を卒業した1990年代初め頃は、脳卒中の症状をよく出来る治療はほとんどありませんでした。突然、手足が動かなくなり、言葉が話せなくなった患者さんを目の前にして、何も出来ない自分に悔しい思いをしていたものです。

ところが1995年に、脳梗塞が起こってから出来るだけ早く血栓を溶かす薬(tPA)を投与することで患者さんの後遺症が減らせることが分かり、2005年には日本でも脳梗塞に対してtPAが使えるようになりました。

さらに、2015年頃からカテーテルを使った血栓回収療法が広まり、これまでは寝たきりになっていたような重症の脳梗塞患者さんが、今では歩いて自宅に退院できることも珍しくなくなりました。

脳卒中にならないために、

なってしまった時のために

このように、医療の進歩によって治療法はめざましく発展していますが、やはり脳卒中にならないこと、予防が一番大切です。

血圧をしっかり下げたり、不整脈を見つけて薬を飲んだり、きちんと予防することで脳卒中は半分に減らすことが出来ると言われています。

万が一、脳卒中になってしまった時は、一刻も早く治療を受けることで後遺症を軽くすることが出来ます。「片方の手足が動かしにくい」「言葉がうまくしゃべれない」「今まで経験したことのない激しい頭痛」などの症状が突然起きた時は、脳卒中の可能性がありますので、すぐに救急車を呼んでください。そして、後遺症が残ってしまった時にも、リハビリテーションを続けたり、様々なサービスを利用したりして、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるような社会が必要です。

健康で長生き出来る

茨城県を目指して

心臓病も、脳卒中と同じように予防や治療によって健康寿命を延ばしていくことが出来ますし、心臓病を治療することで脳卒中の予防にも繋がります。

「茨城県脳卒中・心臓病等総合支援センター」では、県民の皆様が正しい知識を持って脳卒中や心臓病を予防し、県内のどこにいても最適な治療を素早く受けることが出来て、その後の困りごとにも十分なサポートを提供できる体制を目指して、努力して参ります。

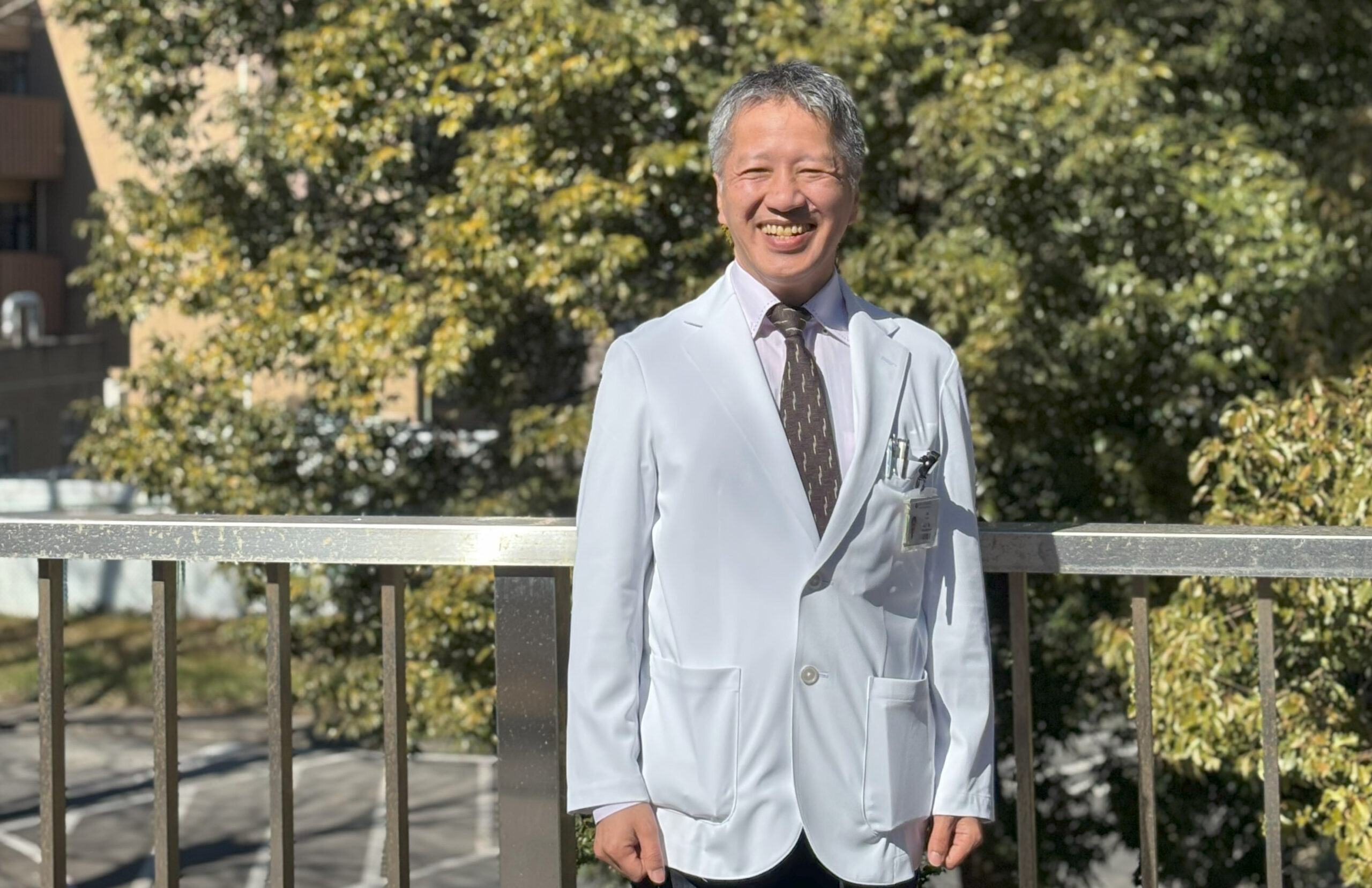

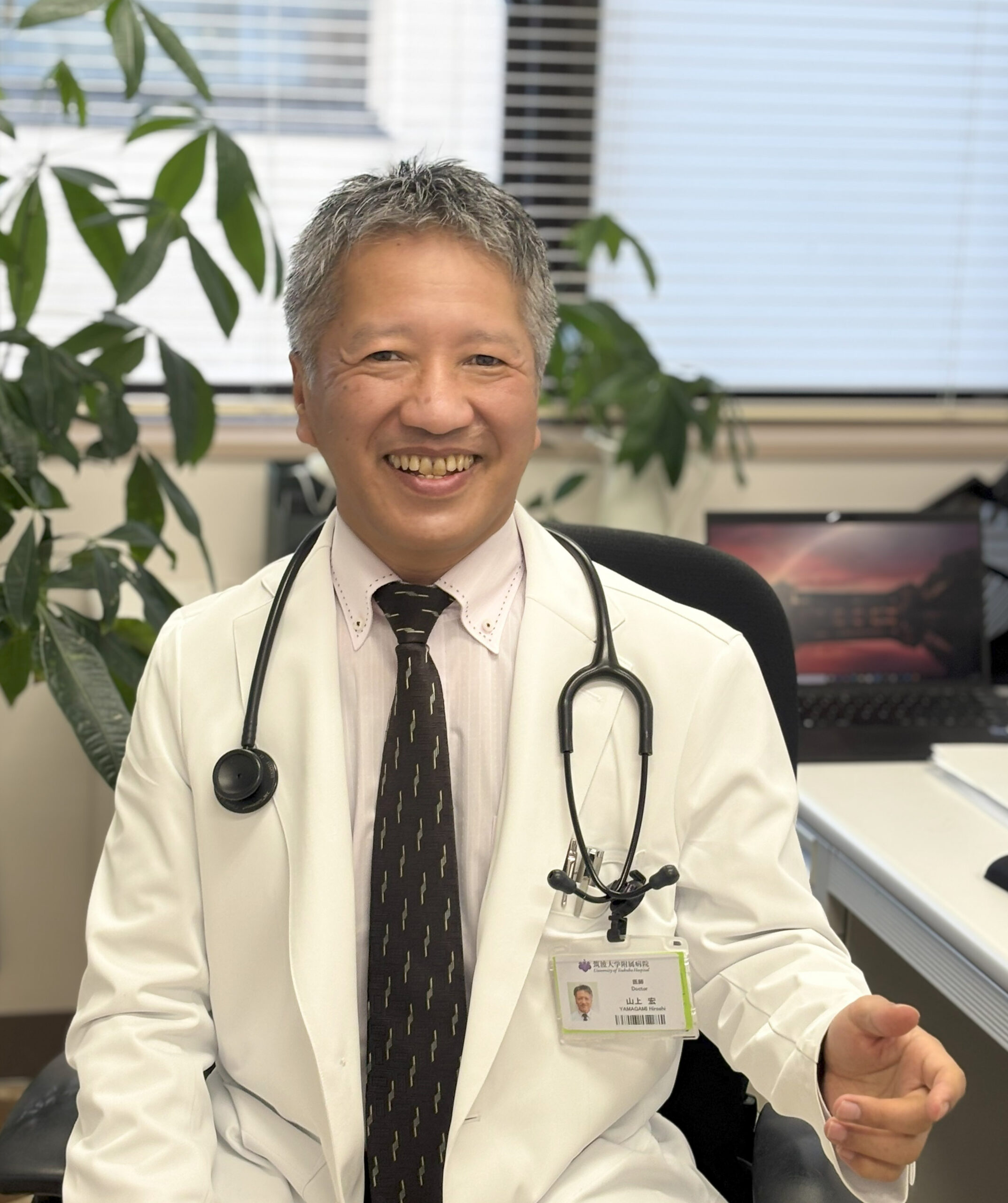

筑波大学附属病院茨城県脳卒中・心臓病等総合支援センター 委員

筑波大学附属病院 脳卒中科

筑波大学 医学医療系 脳卒中予防・治療学 教授

出身

浜松医科大学医学部卒業

経歴

日本内科学会認定医

日本脳卒中学会専門医・指導医・理事

日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医・理事

日本神経学会代議員

日本脳神経超音波と栓子検出学会理事

専門分野

脳卒中全般、脳神経超音波、脳血管内治療